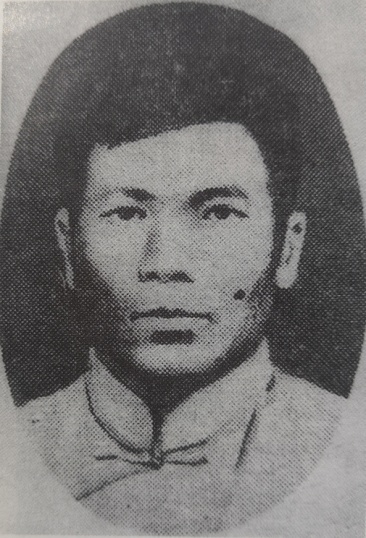

一片丹心貫日中 ——楊敬燮烈士傳略

張興斌?

楊敬燮,又名楊夢周,化名趙勝、朱伯新、張云等。1900年生于天臺縣西岙洋村(現屬天臺縣洪疇鎮天和村)一書香門第。

西岙洋村地處天臺縣東鄉寶華山西南麓,村前矮山連綿,村后峭壁如屏、奇石層疊。楊敬燮的祖居,就在這個小山村中前后相鄰的兩座四合院里。楊家在村中堪稱望族。楊敬燮的父親楊守銘,字立新,號子芳,自幼學文習武。楊敬燮幼年時期居住的后院里,一直保留著練武的石礅(現收藏在村文化禮堂)。光緒二十年(1894)楊守銘中武舉,在兵部任職,辛亥革命后解職回到家中。楊敬燮受其父熏陶,少年時期就聰明好學,又熱愛勞動。先是在村里的學校讀書,1916年進入蒼山小學(今坦頭小學)。楊敬燮十分珍惜讀書的機會,勤奮苦讀,深受老師的贊賞。父親對他寄予很大的期望,希望他謀文入仕,光宗耀祖。

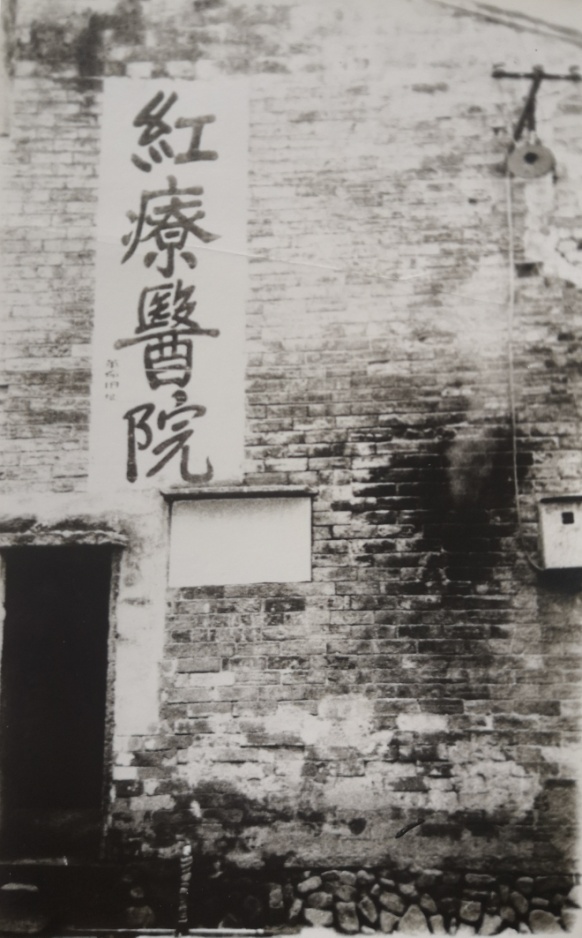

1919年,楊敬燮考入天臺中學(舊制四年制)。其間,五四運動波及天臺,學生上街游行的情景給他留下深刻的印象。1923年,中學一畢業,楊敬燮就奔赴五四運動的發源地北京,進入孔教大學讀書。其時,家境早已衰落的他就靠勤工儉學發憤讀書,不但文章錦繡,還練就一手好書法。天臺城關東門“紅療醫院”四字,就是他的遺墨。據說他用腳趾頭夾著筆桿也能寫出漂亮的字。北京孔教大學里共產黨的革命活動十分活躍,楊敬燮開始接觸進步思想,接受馬列主義,思想起了根本性的變化,認識到推翻反動政府,拯救災難深重的祖國是頭等重要的大事。1925年7月,楊敬燮在北京毅然加入中國共產黨,是天臺最早的共產黨員。共產主義信仰把這位溫文爾雅卻不乏剛毅堅定的大學生帶上了革命道路。此后,楊敬燮化名趙勝、朱伯新、張云、老鳥等,投入到鏟除舊制度、創立新中國的革命浪潮之中,直到耗盡最后一滴碧血。

1925年底,楊敬燮帶著豐富的學識和共產主義理想回到天臺,住在城關東門的新居里,并很快辦起私塾,利用教窮苦孩子讀書識字來傳播革命火種。為了擴大宣傳,1927年又開設“紅療醫院”,請來永嘉趙黎行任醫師,用特制川紅花浸汁擦按穴位,為貧苦的百姓免費治療頭痛、牙痛等疾病,以此為掩護,向老百姓宣傳革命道理。

1927年11月,天臺開始籌備創建黨組織,月底,建立了中共天臺特別黨支部。楊敬燮積極參與建黨工作,發展黨員,于1928年1月建立城關東門黨支部,并擔任黨支部書記。從此,紅療醫院成為天臺黨組織主要活動據點之一,黨的許多重要會議在這里召開,黨組織迅速得到擴大和發展。為了更好地掩護黨組織的活動,每逢周六,楊敬燮就在紅療醫院舉辦耶穌安息日會,以避開敵人注意。1928年2月,中共浙江省委派陳少安來天臺視察,于16日在紅療醫院召開黨組織骨干會議,成立中共天臺特別區委。特別區委成立后,研究了發展黨組織的辦法,定期召開積極分子會議,交流經驗,布置任務。此后,特別區委又在紅療醫院召開專題報告會,向基層黨員進行黨的基本知識教育。

楊敬燮在東鄉洪疇、三合一帶活動,組織農民武裝。同年5月26日,在黨的領導下,寧海爆發了武裝反抗國民黨反動派統治的亭旁起義(亭旁現屬臺州市三門縣),建立了浙江省第一個蘇維埃政權。楊敬燮預感到革命的浪潮正在涌起,第一時間組織洪疇、歡岙的農民軍近100人支援亭旁起義,體現了一個革命者的政治敏銳性和果敢的革命行為。1929年春,天臺黨組織遭到嚴重破壞,革命形勢走向低潮。黨組織暫停活動,隱蔽下來。黨員中有脫黨的,自首的,有的甚至成了可恥的叛徒。1928年3月成立的中共天臺縣委解體。“疾風知勁草,板蕩識誠臣”,越是困難越能考驗人,楊敬燮迎難而上,帶領革命同志轉入秘密斗爭。1929年5月,石瑞芳由黃巖縣委書記調任臺州中心縣委書記后,在與天臺、仙居接壤的,敵人統治力量薄弱的臨海黃沙地區(現屬臨海市白水洋鎮)建立起一支革命武裝。楊敬燮與王逸仙、朱渭濱三人先后到黃沙,與石瑞芳一起開展宣傳,組織領導農民武裝,還自制土手槍,進行軍事訓練,將武裝革命事業搞得熱火朝天。

8月,中央巡視員徐英到天臺整頓黨組織。通過一番考察后,在紅療醫院召開會議,重建中共天臺特別黨支部,楊敬燮為負責人之一。楊敬燮以紅療醫院為掩護,在天臺城關重新點燃了革命烈火。

1929年,浙江春、夏、秋均遭遇嚴重的自然災害。而處于臺州的天臺,春季旱災、蟲災交織為害,夏季因臺風襲擊暴雨不斷,莊稼顆粒無收,老百姓饑寒交迫,而奸商卻囤積居奇,令米價飛漲。8月25日,天臺特支召開會議,決定由楊敬燮、梅紹華深入群眾加強領導鬧荒斗爭。8月29日,正值城關集市,以城關樟樹下石匠夏汝木為首的鬧荒群眾沖擊國民黨天臺縣府衙門,縣長倉皇逃避。鬧荒斗爭堅持到第三天,縣長帶兵反撲,抓走夏汝木等20多人,開槍打傷群眾60余人,鬧荒斗爭遭受很大挫折。在反動派的瘋狂鎮壓面前,楊敬燮異常冷靜,他清楚地意識到只有革命的武裝才能對抗反動派的武裝。于是他聯絡東鄉“上黨”地方武裝,在巖庵召開40多人參加的全縣武裝會議,制定暴動計劃,決定把鬧荒斗爭發展為約500人參加的秋收暴動,攻城劫獄,營救被捕群眾。不料,當暴動發起時,依靠的主要力量東鄉地方勢力“上黨”到了約定時間卻按兵不動,只有200多名農民從各地趕來,加上武器匱乏,致使整個計劃落空。

攻城計劃取消后,臺州中心縣委指示天臺鼓動更廣大的群眾,作更劇烈的示威。12月,楊敬燮在藍田村附近的大水坑山廠召開龕頂、百步洋、藍田等村黨支部會議,再次研究攻打縣城及由放糧濟貧轉入秋收斗爭的問題。會后通知各地農民武裝到南門溪灘集合。因行動不慎被敵人發覺,攻城計劃又未實現。為了平息眾怒,國民黨縣政府不得不從溫嶺、黃巖調來糧食,煮粥濟荒,安撫百姓。為了營救鬧荒群眾,楊敬燮馬不停蹄,轉而發動商界、學界開展罷市、罷課斗爭,迫使反動派釋放夏汝木等人。

1929年11月,楊敬燮調任臺州中心縣委委員,負責全區武裝工作。他與臺州中心縣委書記石瑞芳去玉環,在楚門、清港、田馬、凡塘、外塘、海山等地發動群眾,組織農會,發展黨員。不久,建立楚門區委,有黨員130多名,農會會員800多名,有14個鄉村建立游擊隊開展武裝活動。在此期間,他多次回天臺,籌建農民革命武裝。

至此,一個年輕的革命領導人在革命斗爭中逐漸走向成熟,楊敬燮身上表現出來的英勇的革命膽識和果敢的革命行動正是我黨一步步走向勝利的寶貴財富。浙南巡視員金貫真在1930年2月28日《關于巡視溫臺給中央的報告》中,對他作出很高的評價:“中心縣委現在還只有3人,兩個知識分子,一個土西醫(指楊敬燮)。他們工作都很吃緊,特別那個土西醫更好、更有工作效率,他是去年11月間提拔起來的,他表示處處能接近群眾,能發展新組織。在組織上的新發展,差不多完全是他的力量。”

1930年3月初,中央軍委派軍事干部胡公冕回家鄉永嘉,和金貫真一起負責創建紅軍。9日,在黃皮成立“浙南紅軍游擊總指揮部”。3月中旬,根據黨中央的指示和浙南紅軍總的戰略部署,楊敬燮回天臺創建紅軍。他首先召集戴方倫、陳文模等黨員在紅療醫院開會,成立天臺城區區委,負責對縣城敵人的監視和情報工作。接著,在棲霞鄉(現屬赤城街道)藍田村設立指揮部,組織革命武裝暴動。藍田地處桐柏山區,周圍山巒重疊,地勢險要,村中有20來戶人家全是佃農,靠看山、租 地、扛轎、賣柴度日,群眾基礎好。村里有一個堅強的黨支部,縣委負責人經常在此活動。1928年9月曾在此召開臺溫兩地黨的代表會議,成立浙南特委,省委特派員龍大道出席會議。楊敬燮到達藍田后,首先召開黨員和村民積極分子會議,說明成立指揮部、組織武裝暴動的重要性和必要性,并在會上把接待各路武裝隊伍的任務交給村民,讓每位村民都參與暴動的相關工作,有放哨的、送信的、膳宿接待的等,充分調動了村民的積極性。為了集聚革命力量,楊敬燮派人通知散落在天臺境內各處的游擊隊,臨海黃沙及寧海馬岙、龍宮的游擊隊到藍田村集中。3月26日,天臺各地武裝460多人陸續到達,藍田村一時間人歡馬躍,到處貼著“打倒土豪劣紳”“實行分田分地”“救濟貧窮”等標語。3月28日,浙江工農紅軍第二縱隊成立,楊敬燮任總指揮,陳天保任副總指揮。指揮部設參謀、軍事、情況、總務等處。天臺游擊隊編為第一支隊,金叔明任支隊長,袁存生、周振三任一、二大隊大隊長。因藍田村太小,29日指揮部移駐桐柏宮,對軍隊進行政治軍事訓練。

紅軍隊伍在桐柏山迅速發展壯大,國民黨天臺縣政府和駐城敵軍驚恐萬狀,全城戒嚴,緊閉城門,急電向省政府求救。29日,駐天臺的省保安處五團一營四連在連長杜榮芳的帶領下出動,駐扎在桐柏嶺腳。面對來勢洶洶的敵人,楊敬燮擬定前后夾擊的殲敵計劃,于30日晨令袁存生、周傳帽分兵從藍田嶺和桐柏嶺下山,兩路夾擊,山上的紅軍則在各個山頭搖旗吶喊。敵軍見漫山遍野旌旗招展,喊聲震天,嚇得魂不附體,不戰而退,逃回縣城。

次日,敵連長杜榮芳再次率兵出城“圍剿”。楊敬燮改變策略,據險把守,誘敵深入。敵人緩緩進抵桐柏山腳的落皇橋扎營,欲與山上紅軍對峙。楊敬燮派周傳帽率特工中隊悄悄下山,趁黑夜向敵營猛撲,當即斃敵1名,繳獲步槍 1支和部分戰利品。敵倉皇竄逃,縮回城里。

兩次出擊勝利,紅軍士氣大振,有人主張乘勝攻打天臺縣城。而城內國民黨黨政軍警要員和地主惡霸惶惶不可終日,一面急電省政府,一面調集鄉鎮武裝加強城防。省政府接電后,連夜召開緊急會議,謂天臺赤火已成燎原之勢,如不及時撲滅,后果不堪設想,決定再調集大批援兵,赴天臺“進剿”。楊敬燮經過反復思考、周密分析,認為此時攻城時機還不夠成熟:一則臨海、寧海的兩支武裝隊伍未到,紅軍力量單薄。而敵兵主力仍在,有城垣固守,一旦久攻不下,敵援兵到后相當被動。二則敵人不會甘心失敗,一旦外援到來,必然重兵反撲。于是決定取消攻城計劃,實施戰略轉移,待各方力量順利集結后,再重新謀劃攻城。留守桐柏山的戰士和藍田村的群眾為迷惑敵人,一起扎了許多稻草人,并不時燃放鞭炮,主力部隊趁機向南山崔岙方向轉移。

紅軍主力從桐柏山主動撤出后,穿過西鄉平原,進入崔岙石坦村。指揮部在這里召開會議研究對策,決定兵分南北兩路。指揮部機關繼續往南,迎接臨海黃沙隊伍;袁存生、周傳帽率第一大隊和特工中隊回北山,接應寧海的龍宮、馬岙武裝隊伍。

指揮部率領的南路軍行至狀塘時,抓住了由縣長章駿派來跟蹤的兩個暗探。楊敬燮、陳天保就地召開群眾大會,發表演說,揭露國民黨反動派的罪惡行徑,宣傳工農革命和窮人翻身的道理,會后處決了兩個暗探。為避開敵人追蹤,部隊連夜開拔,第二天抵達天臺臨海交界處的安頭嶺,與臨海黃沙和天臺方前(現屬磐安縣)游擊隊200多人相遇,將其編為二縱第二支隊,委任詹躍華為支隊長。部隊在附近的岙頭村進行了為期4天的整訓,隨后移師天臺平鎮,駐扎在集城小學。

由袁存生和周傳帽率領的北路軍離開南山,直達北山,在華頂山藥師庵被縣保安連圍困。突圍中,王老滿、袁大法、齊孝地、陳賢底4人當場中彈犧牲,許長福、許世哲被俘后當場遭槍殺,袁友佳、趙謂生被俘后押解城關,第二天槍殺于東門外,梟首示眾。

藥師庵受挫的消息傳到指揮部,楊敬燮分析了當時的形勢,認為國民黨已調集了大批援兵,而寧海的龍宮、馬岙游擊隊仍未到達(后得知通訊員中途被敵抓獲,信未送到)。楊敬燮當機立斷,為了保存革命力量,決定分散部隊,放棄攻城計劃。命黃沙、方前部隊回原地,余部回北山。回北山的這支游擊隊后被編入紅十三軍,以北山為游擊區域,開展武裝斗爭。

桐柏暴動使楊敬燮一步步成長為一名出色的年輕指揮官。他既有較高的革命理論修養,能隨時隨地向廣大老百姓宣傳革命的道理,又有較強的實戰經驗,調兵有度,有膽有識,作戰英勇,隨機應變。指揮部抵達桐柏時,在藍田村召開會議,總結了暴動的經驗教訓,決定由楊敬燮返回臺州中心縣委匯報。

1930年 5月,受臺州中心縣委指派,楊敬燮化名趙勝來到溫嶺塢根游擊大隊任政治負責人。為了壯大革命武裝隊伍,楊敬燮將在玉環、楚門一帶組建的14支游擊隊編入塢根游擊大隊。當時塢根游擊大隊剛建立不久,思想政治工作薄弱,軍紀松散。楊敬燮到塢根后,與大隊長柳苦民一起對游擊隊員加強政治思想教育,并著手整頓軍紀,初見成效。

1930年6月7日凌晨,國民黨溫嶺縣政府調集縣保衛團和駐溫省保安隊共千余兵力,對塢根游擊大隊駐地洋呈發起大規模的“圍剿”。面對來勢洶洶的敵人,楊敬燮和柳苦民等一起分析了此次反“圍剿”的各方形勢,認為這次戰斗對游擊隊來說是天時地利人和:洋呈一帶地處山岙,經常濃霧迷漫,敵軍遠道而來,地形不熟;洋呈村外有岙橋溪堤壩、高地、土墳等可作伏擊地;經過初步整頓的游擊隊同仇敵愾,士氣高漲。反“圍剿”戰斗從拂曉開始打響,岙橋溪一帶槍聲如織,彈片橫飛。楊敬燮和柳苦民等沉著應戰,頑強阻擊,擊退敵人幾次強攻,大霧中還給了敵人狠狠的痛擊,直到上午10點,敵人仍無法進村。這時,從南路又開來一支隊伍對雙方進行掃射,一時槍聲大作。楊敬燮和柳苦民擔心游擊大隊腹背受敵,當機立斷,趁著大霧把隊伍悄悄地撤出陣地。等大霧散去,縣保衛團才發現原來剛才那陣猛打出自省防軍。

1930年6月18日至22日,楊敬燮參加在瑞安漁潭村(現屬溫州市甌海區)召開的中共浙南第一次黨代表會議,被選舉為中共浙南特委委員,分工負責宣傳部,仍被派往塢根游擊大隊加強領導。爾后,他和柳苦民領導部隊主動出擊,在橫山、茶頭等地打了幾個勝仗,隊伍不斷壯大。

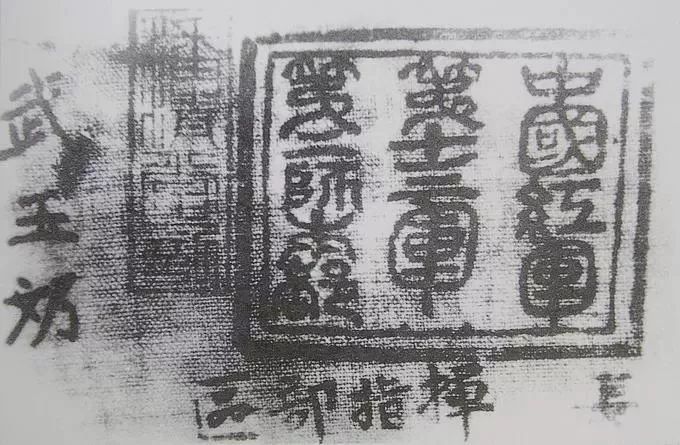

1930年7月24日,中共浙南特委和紅十三軍軍委召開軍事會議,決定把塢根游擊大隊正式編為中國工農紅軍第十三軍第二團(簡稱“紅二團”),建立團委,楊敬燮任團委主要領導。天臺北區游擊隊經整頓后編入紅二團序列,受楊敬燮領導。

紅二團隊伍迅速擴大,楊敬燮敏銳地察覺到紅軍隊伍中存在的問題:部隊的政治思想工作做得很不到位,部分紅軍戰士紀律渙散,還存在較為嚴重的拉山頭等地方宗派思想,戰士們大多不知為什么而戰;由于缺乏作戰訓練,部隊整體作戰水平很低。在楊敬燮的提議下,8月21日,紅二團把隊伍集中到樂清灣海上西門島進行為期20天的整訓,楊敬燮擔任主要教官,憑著較高的革命理論修養和淵博的文化知識,帶領指戰員們學習政治、軍事知識,向戰士們宣傳黨的路線和土地革命政策,強調一切聽從指揮、一切聽從命令的軍風軍紀,還教唱革命歌曲、教讀革命書籍。他還大膽提拔曾在國民黨陸軍當過4年兵的程方桂擔任整訓的軍事教官。經過20天的政治學習和軍事訓練,大部分紅軍戰士明白了自己是在為爭取勞苦大眾的幸福生活而奮勇殺敵。楊敬燮在9月給浙南特委的報告中說:“現在已將各部隊集合起來,編制起來,均有負責的人員。作戰的健兒集中在溫、玉、樂三縣交界的西門老山地方。這地方的形勢,四面環水,實險峻異常……待四方工作稍有頭緒后,即行進攻城市,而實行土地革命,建立蘇維埃政府。”楊敬燮在寫這份報告時對革命充滿信心,對自己親手整訓的這支紅軍隊伍充滿自信。他堅信,通過努力,革命的高潮一定會到來,蘇維埃政府一定能建立起來。

整訓期間的8月31日,中共浙南總行委指示,將紅二團擴編為“中國工農紅軍第十三軍第二師(簡稱“紅二師”),楊敬燮任紅二師主要負責人。部隊擴大至700多人,擁有槍支300多,聲震東南沿海。整訓結束后,楊敬燮、柳苦民率紅二師主力回塢根,設指揮部于洋呈童家宅院。

紅二師在柳苦民、楊敬燮的領導下,歷經大小戰斗50余次,極大地動搖了國民黨反動派和地主階級的統治。隨著武裝斗爭的深入開展,塢根游擊根據地不斷鞏固擴大。繼塢根后,溫嶺的青嶼、沙山、江廈、桐山、溫嶠、琛山等 12個鄉鎮都相繼成為游擊根據地。紅二師的革命武裝進入鼎盛時期,形成溫(嶺)、玉(環)、樂(清)邊區武裝割據局面。

9月15日,國民黨溫嶺縣保安團聯合駐溫省防軍400余人,分兩路偷襲紅二師指揮部駐地洋呈,發起第三次圍剿。楊敬燮和柳苦民等率紅軍戰士百余人,設伏觀音山兩側,以50人誘敵入圍。敵進抵指揮部臺門,紅軍邊戰邊退,引敵進入觀音山伏擊圈,紅軍伏兵齊出,居高臨下,發起猛擊,敵人被打得抱頭鼠竄,潰不成軍。此戰紅軍斃敵3人,傷敵數人,俘敵1人,取得以少勝多的輝煌戰果。

9月下旬,楊敬燮接到臺州中心縣委通知,調往黃巖開辟革命根據地。紅二師的領導力量和思想政治工作大為削弱,混入隊伍內部的投機分子程聲梓乘機煽動地方宗派主義,造成軍心不穩。11月中旬,紅十三軍派政委潘心元(曾參加過毛澤東領導的秋收起義,任紅四軍政委)來紅二師加強領導,于12月初不幸在玉環九眼江犧牲。11月,楊敬燮再次回到塢根。這時,紅二師經歷了敵人數次“圍剿”,隊伍分散在各地,內部宗派主義、自由主義更為猖獗,一些投機分子破壞紀律。為此,紅二師主要領導柳苦民槍決了幾個破壞紀律分子。12月12日,柳苦民被程聲梓殺害于塢根街頭。紅二師領導內部矛盾進一步加劇,軍心渙散。此時,溫嶺縣委已遭敵人破壞,楊敬燮深感前途渺茫、孤掌難鳴,被迫離開塢根。

1930年12月,中共浙南特委遭敵破壞,革命處于白色恐怖之中,面對惡劣的革命形勢,楊敬燮毫不畏懼,在黃巖、臨海、天臺一直堅持斗爭。此時,中共臺州中心縣委已遭破壞,浙江省委已撤銷。1931年1月,他前往上海、南昌等地尋找黨組織,均未如愿。2月,他在嘉興南湖開設一間診所作為掩護,隱蔽下來。3月,由于局勢的緊張,他將開業僅一個月的“南湖診所”關閉,返回天臺,四處打聽黨組織消息。4月,他與藍塵侶、朱渭濱一起重建臺州臨時中心縣委,任委員。5月改為臺州中心區委,在海門東門陶宅設立工作機關,設辦事處于海門,繼續開展革命活動。7月17日,海門的臺州中心區委機關遭敵破壞,藍塵侶被捕。9月,陳育中、楊敬燮、朱渭濱在臨海東鄉(今大田)莊頭文化小學重建臺州中心縣委。不久,陳育中去上海尋找上級黨組織未果,在杭州參加當地黨的活動。楊敬燮負責臺州中心縣委工作,計劃發動群眾,組織農民武裝攻打臨海,以打開臺州革命的局面。

1931年的中國內憂外患,日本帝國主義蠢蠢欲動;受共產國際的錯誤指導,黨內的“左”傾思潮越來越嚴重,認為只要組織全國中心城市武裝起義就可以奪取全國政權。所以楊敬燮的革命活動始終圍繞著攻打城市這個任務展開,他時刻感到自己肩上的革命擔子很重,以行醫為掩護,跋山涉水,深入臨海農村,借給人治病之便,宣傳革命道理,發展黨員,建立黨支部,壯大革命隊伍。他這種頑強的革命精神和對共產主義的執著信仰,令敵人既咬牙切齒,又坐立難安。1931年5月,國民黨高等法院檢察處發出通緝令,稱“趙勝,即楊敬燮,天臺明岙鄉西岙洋村人,系臺州共匪之首,曾任溫嶺塢根紅十三軍第二師政治委員、臺州中心縣委委員、浙南特委特派員等職,原天臺桐柏暴動之首。最近猖獗更甚,在臨海東鄉組織頑民,對抗政府,有襲擊臨海府城之妄舉,實黨國之禍患。茲縣賞四百元大洋緝捕歸案,知情呈報者重重有賞,匿藏不報者與匪同罪。”此令一出,非但沒有損害楊敬燮絲毫,反而使楊敬燮得到了老百姓更好的保護。他仍夜以繼日深入群眾宣傳革命思想,組織農民武裝,籌集槍支彈藥,終于在臨海東鄉和天臺東鄉建立了革命游擊隊,為攻打臨海做好準備。

1931年12月初,楊敬燮率領20余名游擊隊員從臨海東鄉出發去下沙屠。將要到達時,不料與從下沙屠清鄉回來的臨海保衛團50余人發生遭遇戰。楊敬燮率游擊隊向東鄉方向撤退,力爭入夜后,退入東鄉山里。敵人緊緊尾追。游擊隊被擊四散,楊敬燮身負重傷,血流泉涌。幸好夜幕降臨,隊員背著楊敬燮隱遁在夜幕之中,甩掉了敵人。經過幾番輾轉,楊敬燮被抬回天臺老家西岙洋村。

楊敬燮被送回家鄉后,于12月7日轉移到家中,終因流血過多,不幸于當日傍晚犧牲,時年32歲,被家人秘密安葬在村后山腳。1984年,天臺縣洪求鄉人民政府整修了楊敬燮烈士墓,并樹立墓碑。2016年,洪疇鎮人民政府整修了供桌和羅帷。2020年,洪疇鎮人民政府重修了烈士墓,并建設了宣誓廣場、紀念館、雕塑等。

楊敬燮的一生,是革命的一生,戰斗的一生。他投筆從戎,在革命戰場上叱咤風云;他組織天臺群眾鬧荒斗爭,有始有終;他領導天臺桐柏暴動,有勇有謀;他受命領導紅二師,整頓軍紀,指揮第二次反“圍剿”,集中整訓提高部隊戰斗力,使紅二師軍威大震并進入鼎盛時期。楊敬燮的一生是短暫的,但為革命作出的貢獻是巨大的,我們永遠懷念他。

(工作單位:中共天臺縣委黨校)